英国第二日(上)

导读

今天进行了两段行程

1. 从欧洲之星车站到剑桥

2. 从剑桥到约克

为了让大家有个直观的印象我们先看大图。

途中右边的那一段就是第一段行程,再放大一些可以看的更具体。

行程一共59.5英里,约96公里,下面是从酒店到欧洲之星这小短途中的照片

看下图赶公车上班的人群,也都是心酸

最后到达今天的出发点,Eurostar Station。

接下来的路上都是大片的牧场和农田,景色并不好看,比起美国西部的牧场景色要差得多,因为这里的冬天缺乏颜色,有点像中国北方的农村,凋敝的冷色调,让人心情黯然。

大概十一点到达剑桥,为了让孩子们以后能记住他们走过的这片世界闻名的学术圣地,我们还是先看看地图

我们说的剑桥,是个大学城,范围大致如下

大概南北长5英里,东西宽6英里,我们是到一个叫 The Anchor地方,是个boating club 在Cam River边上,直接看到的就是Queen‘s College

剑桥大学目前共拥有31个学院,其中彼得学院是最古老的学院,始建于1284年。成立最晚的学院是罗宾森学院,建于1977年。

剑桥大学有三所学院只招收女性,它们分别是露西·卡文迪许学院、纽纳姆学院和默里·爱德华兹学院,其它学院则招收男女学生。达尔文学院是第一个招收男女学生的学院,而丘吉尔学院、克莱尔学院和国王学院于1972年开始招收女性本科生入学。抹大拉学院则是最后一所只招收男性的学院,并于1988年开始招收女性学生。剑桥大学有两所学院只招收研究生,它们是克莱尔学堂和达尔文学院;有四所学院只招收21岁以上的成年学生和研究生,它们是休斯学堂、露西·卡文迪许学院、圣埃德蒙学院和沃尔森学院。其它学院则没有性别和年龄上的限制。

这次我们主要参观的是国王学院和三一学院。下面是国王学院的正门。

剑桥大学国王学院始建于1441年,由英格兰国王亨利六世建立。他的原始设计是节俭的,但从1445年起学院的建造目的转变为彰显王室的地位,因此学院的建筑规模变得非常宏伟。在学院建造过程中,由一位院长和70位院士负责监督,建筑占据了剑桥市中心的大部分地区,使得很多街道被迫关闭。该学院拥有一系列的封建特权,而这些特权都是由国王赋予的。

亨利六世非常尊敬威廉·维克翰穆的成就,他曾经是牛津大学新学院和温切斯特公学的建造者,他后来还相继设计了国王学院和伊顿公学。现在的四所学院依然有紧密的联系。

学院初期只接受来自伊顿公学毕业的学生就读,直至1865年第一位非伊顿公学的学生入读,1873年学院拥有了第一位非伊顿公学毕业的院士。虽然现在两个学院的关系减弱,但国王学院依然有一个专为伊顿公学毕业生设立的奖学金。

国王学院的不少毕业生后来成为了总统、总理、主教和作家,这其中包括英国首相罗伯特·沃波尔,香港总督杨慕琦,哲学家奥罗宾多,社会学家安东尼·纪登斯、艾德蒙·李区,经济学家默文·金、阿瑟·庇古,数学家法兰克·莫雷,物理学家帕特里克·布莱克特,生物学家悉尼·布伦纳,计算机科学家罗宾·米尔纳,指挥家约翰·加德纳,圣经教师叶光明,作家艾瑞克·霍布斯邦、爱德华·福斯特、萨尔曼·鲁西迪、帕特里克·怀特和徐志摩。

不得不重点说的就是徐志摩,这是国王学院的一块石头纪念他和他的康桥

以下是维基百科上徐志摩的求学历史,其实只在国王学院呆了7个月

1915年12月5日(农历乙卯年十月二十九日),经由父母安排,与张君劢之妹张幼仪结婚后,转入上海浸信会学院学习。

1916年春(19岁),从上海浸信会学院退学。同年秋,转入国立北洋大学(今天津大学)法科预科。次年,北洋大学法科并入北京大学,入北京大学预科学习。

1918年6月,拜梁启超为师。

1918年8月(21岁)赴美留学,入克拉克大学历史系。

1919年9月(22岁)入哥伦比亚大学经济系。

1920年10月(23岁),赴英国伦敦大学伦敦政治经济学院,其间结识英国作家赫伯特·乔治·威尔斯,对文学兴趣渐浓。旅英期间,徐志摩外遇,邂逅了林长民的女儿林徽因(原名林徽音),徐进而要求当时在英国陪读并怀了次子的元配张幼仪堕胎离婚。张不同意,徐遂不告而别。

1922年3月(25岁),与张幼仪离婚,入剑桥大学国王学院学习。同年10月回国。

另外康桥和剑桥两种译法如何产生?给大家追根求源找到一篇文章

两处康桥的回忆

·维一·

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

─徐志摩《我所知道的康桥》

天下同名的城市不少,可是同名的名城并不多。如果说同名的名城又以同一成就出名,那就更是屈指可数了。如今我能够想得到的,只有康桥,Cambridge,英国的和美国的。

英国的康桥,如今大部份人都称之为剑桥,这个译法很特别,但是居然还是被人们接受了。一般来讲,中国人翻译外国的地名大多采用音译,如“翡冷翠”、“枫丹白露”,都是其中的上乘之作;也有不多的一些外国地名是采用字面的义译,如“牛津”、“地中海”,可算别具一格,但鲜有音译和义译混合的。“剑桥”是少见的一例,剑桥的“剑”乃是“Cam”的音译,“桥”是“Bridge”的义译。由此可以推断,当初作如此翻译的人士,出身大概总归是在闽粤两地,那里的方言仍然保留着古汉语的入声,因此才会想到把“Cam”译作“剑”。

除此之外,一时似乎想不起来其它音义混合的地名翻译。不过如果推展到其它外来名词,倒是可以举出西洋的吃食冰激淋(IceCream)。“冰”是义译,“激淋”是Cream的音译,不过也仅此而已。

大诗人徐志摩不用古韵,却仍依了旧法,将英国的Cambridge音译和义译混为一气,写了一篇《我所知道的康桥》,不知迷倒多少文人墨客,但终究抵不过先入为主的习惯,人们大多还是称它为剑桥,尽管如今的“满大人”汉语(Mandarin Chinese,这倒是洋人音译汉语绝好的一例)已经无法了解为何“Cam”竟会对音于“剑”。

英国的剑桥,我们姑且将康桥还是暂时叫作剑桥,在伦敦西北几十公里处,是有名的剑桥大学所在地。八四年我应考古系主任柯林·伦弗鲁教授的邀请到剑桥大学访问过一次。

因为伦先生属于圣约翰学院,于是我就住在圣约翰的客房里。这座学院乃是都铎王朝亨利七世的母亲玛格丽特·鲍佛于一五一一年所建。这里要插上一句,剑桥和牛津等英国的几个大学有个非常特殊的建制,就是学院和系是双行不悖的。教授和学生都是分属不同的“学院”,如“三一学院”、“国王学院”、“圣约翰学院”等等。这些学院是他们的归属,从报名、学习辅导、日常起居到毕业,都是在学院中生活。因此,即便都是从剑桥大学毕业,披挂的大礼服却是各个学院各有不同。但不同的专业又有不同的系,来自不同学院的同一专业的学生又要到同一系的课堂去上课。所以在学校中,无论是教授,还是学生,很少说自己是剑桥的,而是说某某学院的,这里的学院并非是专业划分。

等我大约搞清楚这些名堂,自己也被伦先生暂借一袭圣约翰的“大袍”,终日混迹于课堂与修业室,以致饭厅中饭前饭后的祷告中,才约略明白了一些剑桥如此的繁文缛节。

这时读到《围城》中那个教育部的督学口中念道:“兄弟我在英国的时候,……。”才会真正体会在抗战时期的三闾大学实行“导师制”的好笑,也才更加明白默存先生的幽默。

因为好几年前翻译了原来的系主任格林·丹尼尔教授的《考古学一百五十年》,尽管书稿还躺在文物出版社的大柜里等着上级批准,大概出版还是不成问题,这便使我觉得应该抽个机会征得原作者的同意为好,于是就托接待我的伦先生约个时间和丹先生见面。

寒喧之后无意间丹先生便问起了我的经历。于是我就坦言自己没有上过大学,这回是德国人高抬贵手,竟然肯花钱让我到他们那儿去读研究院,真是惭愧得很。丹先生对中国十几年竟然没有大学学生感到大惑不解,对我说,两次世界大战比你们文化革命可要厉害百倍,那时候我们剑桥大学也没有断过招生,这是何道理?我再三想过,只好从实招来,说这两者之间到底还是有些许不同。您这里是和外边儿人打,里边没有事情;我们那里讲究的是窝里斗,于是便没有富余地方办学校。可老先生还是大惑不解,认为天下之大无奇不有,但是这样的笑话闻所未闻。看来他对我能否翻译他的这本名著还不是很放心,于是就拿眼睛瞧着伦先生。坐在旁边的伦先生也是一脸狐疑,显得十分不自在。我以小人之心度君子之腹,推想他一定是在掂量这次是否搞错,邀请一个骗子到剑桥来,至少在前任面前十分不好看。

尽管自己并不在意本身的历史污点,但总得替主人圆场,于是我就把这几年在洋人面前多次讲解过的中国文化革命中有关教育革命的讲演词重新背诵了一回,例如领导上说过的“大学还是要办的,我这里说的是理工科大学还是要办”之类的论述。不同的是,为了加强说服力,增加了前几天我在李约瑟教授那里的一番经历。

那天是李教授中国科技史农业分卷的助手白女士找我去核实几条农作物的考古新发现。正说着,教授和鲁桂珍女士就进了门。知道我从考古所来,就顺口说给夏鼐先生代问好。我答道暂时还不回去,不过头年夏天在慕尼黑已经见着夏先生了,身子健旺得很,还差点儿跟我一块儿坐直升飞机上天去看罗马遗址。李先生便笑了,说你们中国也要来个航空考古了?说着说着就扯到大学的考古教育,我于是就先发制人,说自己没上过大学,免得又让洋人问起来,显着倒象是我想隐瞒历史。白女士一听就是一惊,脸上便显得十分不自在,心里肯定在想这好不荒唐。李约瑟教授到底是汉学泰斗,不但科技史是专家,中国现代政治也不遑多让。只见他微微一笑说,能让人请到剑桥来,这就比什么都说明问题了。既然李教授作如是说,我也就没再班门弄斧,省下了背诵有关教育革命的阐述一节。

丹尼尔和伦弗鲁二位先生听到李教授这样说,虽然英国人不大形于色,但也看得出总算都自在了不少。得到丹先生的首肯,我也就放心了。八八年,丹先生《考古学一百五十年》的译文终于在国内出版,但在此之前,承伦先生函告,丹尼尔先生已经过世。本想请丹先生为中文版写几句话,也不能够了。不过此时我特别想知道的倒是他在生前到底是否真正想通政府不让我们上大学的奥妙。其实,平心而论,不要说对中国文化革命所知甚少的丹先生不放心,文物出版社的责任编辑们不也都是捏着一把汗么?看来我们这一代人不但学校上不成,还要责无旁贷地为文化大革命背一辈子黑锅,真可谓“活到老,解释到老”。

几天之后,伦先生说我运气好,正赶上圣约翰学院的一次学院庆典。伦先生知道我对学院的建制感兴趣,神秘兮兮地告诉我,特地将这次宴会上我的座位安排在一位“密斯脱”(因为全桌的来宾只有他是不具学术头衔)的旁边,有什么问题尽管问。

见面寒喧之后才明白,这位先生原来是学院的大总管,打理着学院偌大的产业,这次是刚刚到乡下收了租子才回来。我奇怪为什么学院会要收租,他便忙收了笑,指着墙壁上悬挂的满满的画像,说这些大大小小的名人都是本院的校友,出了名,于是画像就上了墙。身后把财产捐给了学院,无论是金钱、专利、田地、庄园。圣约翰学院出了名人许许多多,获赠的财产也多得不得了,四百多年一代一代下来十分可观,于是也就忙坏了他。

尽管他讲的只是钱财一事,但可以肯定,毕业生必定也是一届接著一届,继往开来,从未中断;学术也是一年接著一年,日积月累,永远不停。这时我才约略明白,丹尼尔和伦弗鲁二位先生为何听不大懂“复课闹革命”和“大学还是要办的”这类现代汉学的专门词汇,现在想起来也真是难为他们,或者他们确是从我的只言片语中有感中国的奥秘,这才有心安排我与这位“密斯脱”为邻,让我略微知道剑桥大学如何办学的另一面。

此后看过圣约翰学院后院不远的那条“康河”,上面果真有一座康桥,桥下汨汨的流水,没有洪涛,不是巨流,却是千年如旧,正象剑桥的学问和气氛,是漫长时间的积累,而不是一时大浪的冲击。剑桥大学就象这条河渊远流长,从未断流。

或许也应该说是凑巧,几年之后我又有了一次机会,到另外的一座学术名城康桥来。这座康桥在美国,有心人为了不与英国的康桥相混,全部采用了音译,把它叫作“坎布里奇”。

坎布里奇在麻萨诸塞州,与波士顿市隔查尔斯河相望。这里既没有一条康河,也没有一架康桥,而且没有一座剑桥大学,但是,却有一座同样蜚声世界的哈佛大学。

说来更巧的是,哈佛大学的创始人约翰·哈佛竟是出身英国的剑桥大学。他一六二七年在剑桥大学读本科,十几年后移民美国,就在一六三九年于坎布里奇创建了哈佛大学。或许这正是两座康桥名城不解之缘的开端。当我第一次从地铁站里冒出哈佛广场的时候,令我吃惊的倒是它的色彩象极了英国牛津大学的红砖建筑。在英国的时候,友人就一再叮嘱我,不但要注意牛津和剑桥的学术风格,他们的建筑外观也颇可比较。这一次,我却发现哈佛大学也有它自身值得注意的建筑风格。后来才知道,哈佛人自己原来是早已在意,哈佛大学学生的报纸就叫“哈佛红”。它的无处不在风格产品也大多用这种颜色作为自己的专利。

就是为了保持哈佛校园的传统风格,哈佛广场周围严禁连锁快餐店的经营。据说象“麦当劳”这样无孔不入的,许下了多少愿,但至今也未能在哈佛这里站下脚跟。

这就不由得使我想到这样的一桩往事。那年到北大访友,顺便到一位长者处小坐,偶然谈及北大西门外蔚秀园中职工宿舍的零乱,记得我到德国之前还没有那些建筑。长者便叹道,当年燕京大学的校长司徒雷登,因校方还有一笔用于校舍建筑的经费,曾询及这位当年的教务长,是否在西门外蔚秀园里添置一些与景物相称的建筑。因长者本人就是一位北京历史地理的学术权威。

长者告诉司徒校长,从燕京校园向西望去,透过蔚秀园中荒疏的野景,正可望见西山四季变化的风光。再好的建筑也配不上这幅景致。司徒雷登颇以为然,果然保护了蔚秀园中的这片野景,没有再提添加建筑的计划。长者叹道,要是知道有今日的蔚秀园,当年何必不先建筑呢?

前几日有自国内来的友人来访,我又问及燕京大学及海淀一带的建筑。想不到的是,据说蔚秀园的建筑已是小巫见大巫,在更靠西北的方向上,现在早已是高楼林立,俨然一条长墙堵住了燕园的眼界。不过友人安慰我说,现在北京城里的污染十分严重,能见度极低,就是不建这些高楼,你也不会看到西山的景致了。这样,我的心里倒是莫名地好受了许多。

我在哈佛没有遇到剑桥那次关于学历的难堪,倒是有一段关于小学校友的温馨回忆。那是一个小雪天,我和哈佛人类学系的张光直教授站在窗边闲谈。张先生也是我们小学的校友,只是高了许多许多班。我提起在母校的校庆上宣读了他在大陆开放之后给几十年前老师的一封信,我们都很感动。我们一起重温了校园内的压水井和北楼后的小操场,陶校长的为人和贾老师的书法。好些年之后,张先生被李远哲先生请到台湾的中研院去当副院长,尽管有一回大陆发射的飞弹从大陆飞越台湾而过,但我深信,这挡不住他时时对小学时代的记忆,就像我们在哈佛,仍然可以立刻把话题转到西单大街路南的那所小学校一样。前几日我还读到这次他回台湾担任中研院去当副院长时写的一本回忆录,谈及他小学的师友,贾老师的外号叫“贾大姑娘”,那是因为他一说话就脸红。张先生已是世界知名的学者,也已过知天命的年纪,但我相信,小学幼时的时光仍然时时在他脑际盘桓。如果相信历史就是传统的承继,学校乃是最好看到历史的地方,校友的传承就是最好的历史。

这几日重读钱宾四先生的《师友杂忆》,其中讲到他八四年访哈佛时,曾对哈佛当年在财力上帮助香港新亚书院表示感谢,但哈佛方面说,新亚书院向哈佛大学贡献了一个余英时,要大大好过当年的钱财。与此相仿佛的是,毕业于哈佛的李济先生多少年后又向哈佛推举了当今中国考古的大家张光直先生。

“铁打的营盘,流水的兵”。讲的是士兵常换,军纪传统不可擅动。其实治军如此,治校又何曾不是如此。英国的剑桥大学如此,美国的哈佛大学如此,百年不动的治校作风结果反倒是应了中国的古话“以不变应万变”,应付了日新月异的知识发展和瞬息万变的政治风云,其结果当然是意料之中:人才辈出,校誉日隆。

平心想来,两处名城康桥留给后人的启示又岂止是在教育呢。

吉光片羽斋,九九年六月二十日

————————————————————————————————

接下来是三一学院

剑桥大学三一学院(英语:Trinity College, Cambridge)是剑桥大学中规模最大、财力最雄厚、名声最响亮的学院之一,拥有约700名大学生,350名研究生和180名教授。同时,它也拥有全剑桥大学中最优美的建筑与庭院。

在20世纪,三一学院获得了32个诺贝尔奖以及5个菲尔兹奖,为剑桥大学各个学院中最多。三一学院著名校友包括物理学家伊萨克·牛顿,尼尔斯·玻尔,哲学家路德维希·维特根斯坦,伯特兰·罗素,六位英国首相,以及许多英国皇室成员(其中第二代格洛斯特和爱丁堡公爵威廉亲王和查尔斯王子分别于1790年和1970年取得学位)。

后面那棵就是砸了牛顿的苹果曾经属于的苹果树。关于三一,其实我最感兴趣的不是牛顿而是维特根斯坦,关于这位奇人以后有时间再给大家介绍。

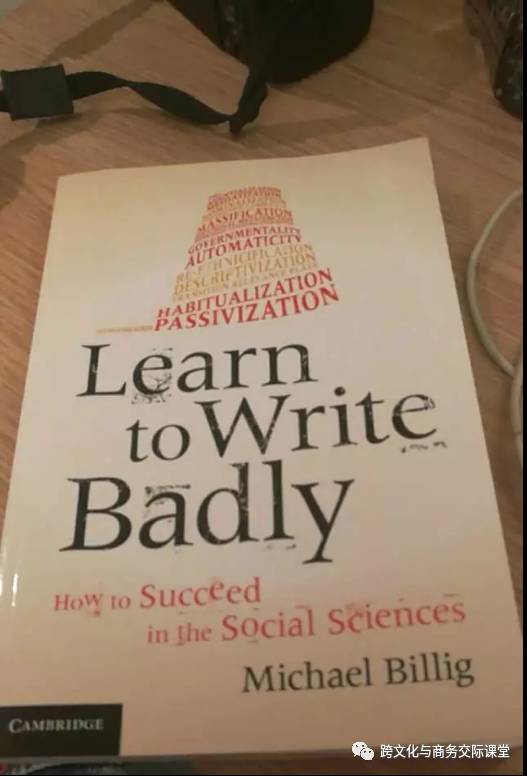

下面是我今天特别逛了很久的剑桥书店,气氛营造的很好,不过书很贵,看中一本200多镑的英国文化分析,想了很久没舍得买。看到很多跟Mrs.Jeffery 长得很像的气质型老太太,翻阅书籍,很可爱。

下面要跟大家提的是这样一个东西

这个东西大有来头,名叫圣体钟(Corpus Clock)是一个大型的雕塑时钟,它后面的建筑是英国剑桥大学基督圣体学院的泰勒图书馆,正对国王街。它是由约翰·C·泰勒构思和资助。2008年9月19日,剑桥大学物理学家斯蒂芬·霍金为其揭幕。圣体钟被《时代周刊》列为2008年最佳发明之一,并出现在印度电影《父亲》中。圣体钟的钟面是24克拉镀金不锈钢圆盘,直径约1.5米(4.9英尺)。它没有指针和数字,而是通过蓝色发光二极管显示时间。时钟的主要视觉特征是一个类似蚱蜢或蝗虫的昆虫金属雕塑。泰勒称之为“时间吞吃者”(Chronophage),钟体下面的拉丁文是约翰一书2章17节: mundus transit et concupiscentia eius(“这世界和其上的情欲都要过去”)作为公共艺术作品,它以一种戏剧性的方式提醒观众:时间必然流逝。我又是请两位仪态非常端庄的老年女士帮我拍照,极其友好。

再下面给大家看看剑桥的街景

喜欢下面这座木桥。

游览途中不时的有一些小雨,不过我觉得,逛英伦没有雨反而是不和谐的,看看孩子们开心的在船上,我担心自己会把船压沉,所以没有坐。

下期预告

从剑桥到约克的行程